Se ti sei perso alcuni articoli, puoi cliccare sulle parole chiave che trovi sotto il titolo di ogni articolo. Clicca sulla parola che rappresenta il tema che vorresti approfondire. Ricorda che siamo a tua disposizione per qualsiasi informazione.

L'articolo "The Trouble With Wanting Men" della scrittrice Jean Garnett fotografa con lucidità un fenomeno culturale sempre più palpabile, che ha preso il nome di eterofatalismo: la profonda stanchezza, frustrazione e rassegnazione che molte donne eterosessuali provano nei confronti delle relazioni con gli uomini. Questo sentimento si manifesta come una sorta di disaffiliazione emotiva dall'eterosessualità stessa, un pessimismo strutturale che nasce da un ciclo apparentemente infinito di delusioni.

L'autrice identifica un pattern comportamentale specifico che alimenta questo fatalismo. Al centro non ci sono uomini apertamente ostili, ma spesso "bravi ragazzi" che, pur essendo gentili e sensibili, mostrano una sistematica incapacità di comunicare e impegnarsi. Si ritirano usando l'ansia come scudo ("non posso" invece di "non voglio") e mettono in atto quello che la psicologia definisce il modello "domanda femminile - ritiro maschile": non appena la donna cerca chiarezza, l'uomo si ritrae, paralizzando la comunicazione. Di fronte a questa ambiguità, le donne si trovano a svolgere un estenuante e invisibile "lavoro ermeneutico", un compito costante di decifrare segnali contraddittori e interpretare silenzi. Questo sforzo porta a un burnout emotivo che rafforza la visione fatalista.

La lente della psicotraumatologia: la rassegnazione come sintomo

Ma cosa si nasconde sotto la superficie di questo fenomeno culturale? Se lo analizziamo con la lente della psicotraumatologia relazionale, questi comportamenti smettono di essere semplici "cattive abitudini" e si rivelano come la possibile messa in scena di traumi relazionali non risolti.

In quest'ottica, il "ritiro maschile" non è più solo un'incapacità, ma una possibile risposta di "freeze" o "flight" (congelamento o fuga). Dal punto di vista neurobiologico, come investigato dagli studi basati sui sette sistemi emotivi primari di Jaak Panksepp, l'intimità può innescare in un individuo con traumi pregressi un'iper-attivazione dei sistemi di minaccia (PAURA, RABBIA) e un blocco dei sistemi prosociali (CURA, GIOCO). L'uomo che dice "non posso" potrebbe essere letteralmente sopraffatto da una risposta di allarme che non riesce a controllare.

Allo stesso modo, la donna che svolge il "lavoro ermeneutico" sta mettendo in atto una forma di ipervigilanza, un sintomo classico del trauma, scansionando l'ambiente relazionale alla ricerca di pericoli. La scelta ripetuta di partner non disponibili diventa una coazione a ripetere: il tentativo inconscio e disperato di "riparare" un'antica ferita di attaccamento, cercando di ottenere amore da chi, per le sue stesse ferite, non può darlo.

Per tradurre questo sentimento in un dato misurabile, i professionisti volontari dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia (AIPC) e del Centro Italiano di Psicotraumatologia Relazionale (CIPR) hanno sviluppato un questionario specifico, il cui punteggio (fino a un massimo di 32 punti) quantifica il grado di pessimismo di una persona. Un punteggio più alto indica una maggiore adesione a una visione fatalista, suggerendo che la persona si senta intrappolata in schemi che non lasciano spazio alla speranza.

I volti dell'Eterofatalismo: un'analisi dettagliata dei profili

L'analisi dei dati raccolti non si limita a fotografare una statistica, ma svela il dramma silenzioso di intere generazioni, delineando profili precisi per chi vive con un alto o basso livello di eterofatalismo.

Il profilo femminile: dall'idealismo alla disillusione scolpita dall'esperienza

Il contrasto tra i due profili femminili è un vero e proprio racconto di formazione al contrario, un viaggio dall'aspettativa alla resa.

- Basso Eterofatalismo (La speranza): Il profilo tipico è quello di una donna giovane, tra i 18 e i 24 anni (60%), con un diploma di primo o di secondo grado (40% per ogni categoria), residente nel Centro o nel Sud e Isole (40% per ogni categoria). Il suo basso fatalismo non è ingenuità, ma il riflesso di una risorsa emotiva ancora integra.

- Alto Eterofatalismo (La rassegnazione): Qui troviamo la donna più matura, tra i 25 e i 29 anni oppure tra i 30 e i 35 anni (50% per ogni categoria), con una laurea oppure un diploma di secondo grado (50% per ogni categoria), residente al Nord oppure al Sud e Isole (50% per ogni categoria). Queste donne non sono semplicemente "ciniche"; sono esauste.

Il Profilo Maschile: La Fuga come Unica Risposta

I dati maschili ribaltano ogni stereotipo e offrono uno sguardo potente sulla radice del "ritiro maschile".

- Basso Eterofatalismo (La consapevolezza): L'uomo con più speranza ha tra i 25 e i 29 anni (50%), è in possesso di una laurea (60%) e risiede nel Sud e Isole (50%). Il suo ottimismo sembra nascere dal possesso di migliori strumenti di auto-analisi.

- Alto Eterofatalismo (La Fuga Inconscia): Questo è il profilo più impattante. Il livello più alto di fatalismo si trova nell'uomo molto giovane, tra i 18 e i 24 anni (75%), con un diploma di secondo grado (75%), residente al Nord oppure al Centro (50% per ogni categoria). La sua profonda rassegnazione è il grido silenzioso di chi è sopraffatto da una risposta traumatica.

Il campione non specificato: l'istruzione come chiave di volta

Questo profilo isola una variabile cruciale: il potere della conoscenza.

- Basso Eterofatalismo (la chiave della conoscenza): Corrisponde a una persona tra i 30 e i 35 anni (100%) del Sud e Isole (100%), con una laurea (100%). L'istruzione superiore sembra agire come una risorsa fondamentale per comprendere gli schemi traumatici.

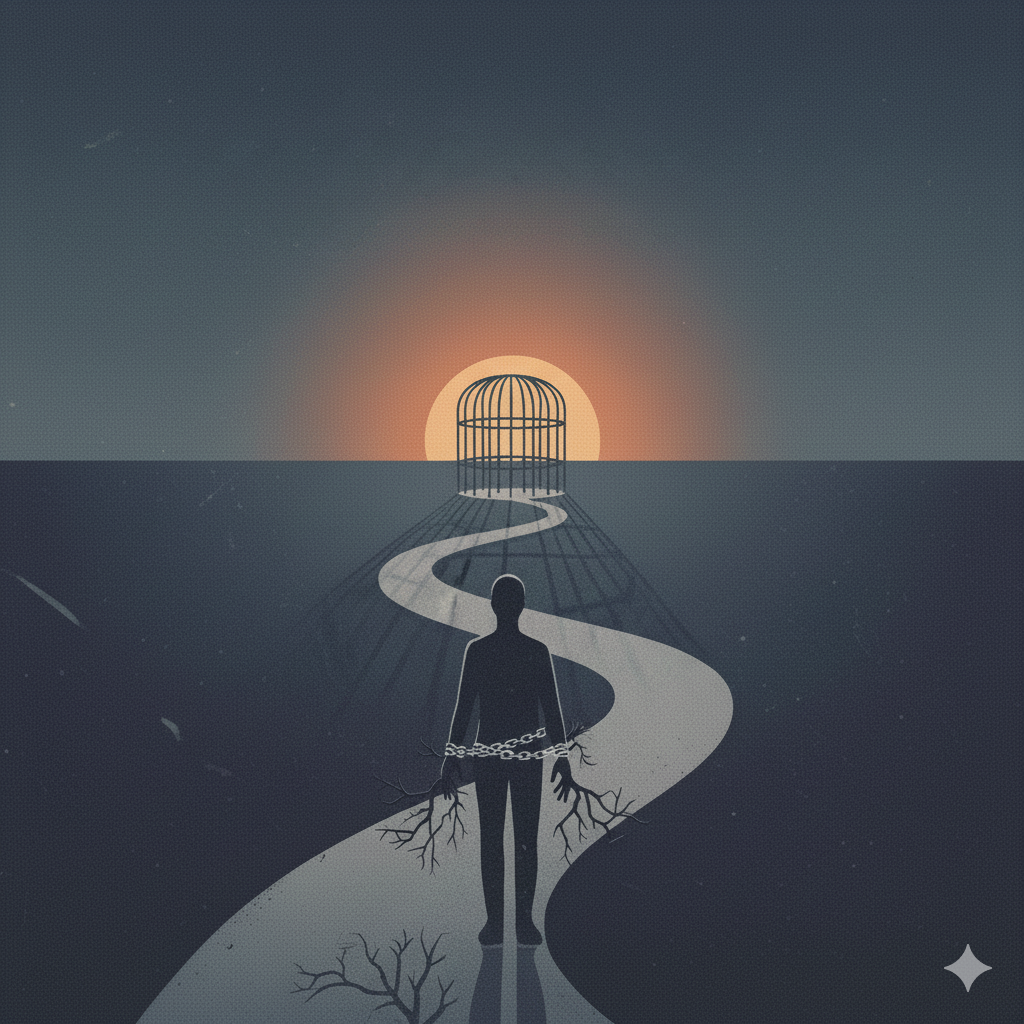

- Alto Eterofatalismo (il peso degli schemi): è una persona della stessa età (30-35 anni, 100%) e provenienza (sud e isole, 100%), ma con un diploma di secondo grado (100%). La mancanza di strumenti di analisi superiore sembra correlare con una maggiore difficoltà a evadere dalla prigione degli schemi ripetitivi.

"La chiave della conoscenza". A parità di età e contesto geografico, la laurea emerge come la variabile decisiva. Suggerisce che un livello di istruzione superiore fornisca gli strumenti analitici e introspettivi per trasformare la sofferenza in comprensione, per nominare gli schemi traumatici e, di conseguenza, per superarli. È l'emblema della speranza che nasce non dall'ingenuità, ma dalla consapevolezza.

Dalla Rassegnazione alla Guarigione: Un Percorso Possibile

L'eterofatalismo, quindi, è spesso un sintomo, non la malattia. La vera sofferenza risiede negli schemi traumatici che ci spingono a rivivere all'infinito dinamiche dolorose. Se ti sei riconosciuto/a in queste dinamiche, se senti che la frustrazione e la rassegnazione stanno definendo le tue relazioni, sappi che non devi affrontare tutto questo in solitudine. Riconoscerlo è il primo passo per spezzare il ciclo, ma chiedere supporto è il vero atto di cambiamento.

Il Centro Italiano di Psicotraumatologia Relazionale (CIPR) offre percorsi specializzati per comprendere e sciogliere i nodi traumatici che alimentano l'eterofatalismo e altre sofferenze relazionali. I nostri professionisti a Pescara e Roma sono pronti ad accoglierti con approcci terapeutici mirati, aiutandoti a ritrovare un senso di sicurezza e speranza nei legami.

Anche per i colleghi e i professionisti della salute interessati ad approfondire queste tematiche, il CIPR e l'AIPC offrono opportunità di formazione e collaborazione per integrare la lente della psicotraumatologia relazionale nel proprio lavoro.

Per maggiori informazioni, per prenotare un colloquio o per avviare una collaborazione, potete contattarci:

Email: aipcitalia@gmail.com

Telefono WhatsApp: 3924401930

Sito di riferimento: www.associazioneitalianadipsicologiaecriminologia.it

Se preferisci vedere ed ascoltare il reel parlato, clicca sotto.